«У нас прекрасные конструктивные отношения с учеными Чувашии»

Директор института истории имени Марджани Радик Салихов свое выступление начало со слов, что территория Закамья является местом сосредоточения множество народов Поволжья – это татары, русские, чуваши, марийцы, мордва. «Невозможно здраво взглянуть на историю края, если убрать из картины его исторического развития хотя бы один народ. Жизни этих народов настолько тесно переплелись между собой, что невозможно представить их историю в Закамье отдельно друг от друга», — заявил ученый. В доказательство своих слов Радик Римович вспомнил вклад чувашского народа, чьи сыны являлись активными просветителями и деятелями культуры в Поволжье.

Отдельным предметом гордости является сотрудничество казанцев с научными кругами Чувашии. «У нас прекрасные конструктивные отношения с Чебоксарами», — порадовался Салихов. В качестве примера был приведен опубликованный сборник «Татары и чуваши – ветви одного древа» и проведенную совместную конференцию.

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

В то же время директор института посетовал, что, несмотря на историческую дружбу и сотрудничество в современном взгляде на историю народов Волго-Уральского региона существует множество домыслов и откровенных фальсификаций. «Мы как профессионалы и как историки должны отметить и негативные тенденции, которые возникают в освещение нашего культурного наследия. Не секрет, что появляются исторические конструкции, которые существенно искажают историческую картину, и в первую очередь это касается древней истории», – отметил Радик Салихов.

Русские угощают гостей хлебом-солью, татары – чак-чаком

Далее девушки принимаются за приготовление десертов. Самая известная татарская сладость – чак-чак. Если традиционно русские встречают гостей хлебом-солью, то татары преподносят чак-чак. Татары верят, что яркий жёлтый цвет лакомства символизирует солнечную родину, а слипшиеся в меду сладкие шарики – сплочённость народа. Раньше чак-чак готовился только на торжественные события – например, на свадьбу.

Рецепт

чак-чака.

Тесто: 3 яйца, разрыхлитель, сахарный песок, мука. Сироп: 150 г мёда, 150 г сахара. Тесто раскатываем до толщины 2–3 мм, режем на полоски (шириной 2 см), в свою очередь их тоже режем на маленькие кусочки, размером 3–4 мм. Обжариваем всё в кипящем подсолнечном масле до золотистого цвета. Выкладываем кусочки на бумажную салфетку, чтобы не осталось масла. Варим из мёда и сахара сироп на медленном огне. Затем в глубокой посуде смешиваем обжаренные кусочки и сироп. Выкладываем всё на тарелку, придав ту форму, которую пожелаем. Даём

чак-чаку

подсохнуть.

«В деревнях девушки на выданье катают тесто, замужние – его жарят, а самое взрослое поколение занимается медовой заливкой и оформлением блюда. В процессе старшие женщины присматривают себе невесток, а потом отправляют сыновей свататься», – рассказывает Шамсутдинова.

Также на татарские свадьбы готовили и т алкыш-калеве. Гульназ Шамсутдинова говорит, что это что-то наподобие хрустящей сахарной ваты: блюдо делается из сахара с мёдом, муки и сливочного масла. «

Приготовление этого десерта требует огромного терпения, внимательности и сноровки, так как остывшую и загустевшую медовую массу берут в руки, а потом растягивают до образования тонких белых волокон».

Ещё одно излюбленное татарское блюдо – губадия. Его готовят в виде большого пирога в сковороде либо в виде маленьких круглых пирожков из варёного риса, распаренного изюма, рубленого яйца и корта (топлёного творога). Все ингредиенты блюда выкладываются слоями и не смешиваются.

Рецепт губадии.

Для приготовления губадии можно использовать как дрожжевое, так и пресное тесто, но в него кладётся больше масла, чем в обычный пирог. На 10 штук маленьких «пирожков» потребуется: 50 г теста, 180 г риса, который заранее нужно отварить до полуготовности, 80 г распаренного в горячей воде изюма, 5 рубленых варёных яиц, 200 г сливочного масла, 100 г корта, 80 г сахара. Раскатываем кусочки теста толщиной 3–4 мм. Выкладываем: первым слоем – корт, вторым слоем – рис, третьим – рубленое яйцо, четвёртым – изюм. Сверху добавляем сахар и сливочное масло. Пекут губадию около 30 минут на среднем огне.

Образование Волжской Булгарии

Первые упоминания о Волжской Булгарии относятся к началу X века. К этому времени булгары постепенно становятся главной силой в Поволжье, завоевывая земли живших на этих территориях угро-финских и балто-славянских племен. Эти процессы на Средней Волге создали устойчивый булгарский племенной союз, ставший основой для образования нового государства.

Значительные успехи в подчинении местных земель достигались и мирным путем. Осваивая территории, пришедшие южане строили свои укрепленные поселения. У булгар было хорошо развито ремесленничество, их изделия пользовались успехом у местного населения. Земли вокруг новых мест проживания осваивались под пахотные земли.

«Булгары на Волге». Автор Муртазин Ильдус (2010 г.)

Организованный экономический уклад булгар и создаваемая защита от вражеских набегов способствовали тесному контакту местного населения и новых жителей – булгар. Оно было выгодно каждой из сторон и приводило к быстрому развитию территорий. А население, относившееся к разным племенам, постепенно становилось единым целым. Образовавшееся государство находились на территории нынешних Татарстана, Чувашии, Ульяновской, Пензенской и Самарской областей.

Народные промыслы

Каждая нация внесла свой вклад в развитие культуры и традиций народов Поволжья. В Поволжском крае сегодня сохранились несколько десятков видов уникальных народных ремесел.

К исконно русским промыслам относятся художественная вышивка, вышивка бисером, кружевоплетение, плетение из лозы и лыка, роспись по ткани, лоскутное шитье.

- У казахов и башкир основным направлением в народном творчестве было изготовление одежды, головных уборов, предметов быта и украшений из валяной шерсти (войлока).

- У татар популярны такие ремесла как изготовление ковров, узелковое плетение (техника макраме), резьба по дереву, чеканка, гравировка и другие виды обработки металла.

- Визитная карта немецких народных умельцев − вышивка, изготовление глиняной и керамической посуды, деревянных игрушек и часов с кукушкой.

- К традиционным чувашским народным промыслам относятся ткачество, различные виды росписи по дереву, изготовление украшений и предметов обихода из бисера, гончарное дело, художественная ковка.

- Марийцы по традиции занимаются лозоплетением, резьбой по дереву и орнаментацией одежды и предметов интерьера («марийская вышивка»).

- У удмуртов наиболее развитыми домашними промыслами являются изготовление плетение лаптей и рогож, обработка кожи и шерсти.

Быть татарином

Искать новые рубежи национального – задача каждого из нас. Татарская культура всегда отличалась внутренним разнообразием и потому оказалась столь устойчива в периоды различных трансформаций. Нас объединяют тяга к великим свершениям и уверенность в собственных силах. Мы все разные, но у нас общие ценности.

Быть татарином – значит:

- разделять эти ценности и творчески обогащать их;

- укреплять единство со всеми татарами, где бы они ни проживали, на каком бы языке ни общались, какой бы религии ни придерживались;

- гордиться богатым историко-культурным наследием татарского мира и стремиться к познанию истории, развитию языка, культуры, традиций и обычаев своего народа;

- стремиться к образованию, прогрессу, проявлять творческое отношение к своему делу, преумножать тем самым культурный и интеллектуальный потенциал нашего народа;

- быть патриотом родной земли, укреплять Отечество;

- обеспечивать полноправную жизнедеятельность татар в содружестве всех народов, поддерживать мир и согласие;

- чувствовать скорость и мчаться, не отставая от времени, несмотря ни на какие испытания, стараться удержаться в седле, не упасть, не разбиться, и, в конечном счете, достичь своей цели.

Только мы сами можем взять на себя ответственность за родные культуру, язык, за сохранение традиций, за передачу своим потомкам того, чем мы дорожим как народ, чем дорожили наши предки.

Мы сами творцы нашего будущего. От каждого из нас зависит то, чем прославится татарская культура в будущем, какие уроки мы оставим нашим детям. Наши общие ценности – это наш оплот и плацдарм для смелых экспериментов и неизбежного успеха. Наши ценности – это источник вдохновения и неисчерпаемый ресурс для обновления нации и открытия новых горизонтов в ее развитии. Главное – действие и осознанное служение на благо своего народа.

Календарные обряды

Основные календарные народные обряды приходились на весенне-летнее время (так как от времени прихода весны зависели урожай и благополучие рода). Новогодний праздник Навруз отмечался в день весеннего равноденствия; до сева проводился обряд карга боткасы, который у казанских татар являлся составной частью обрядового цикла праздника Сабантуй (см. также Сорэн).

Особое значение придавалось народным обрядам, предварявшим сев: для получения богатого урожая вместе с зерном в землю бросали яйца. После засева небольшого участка устраивалась общая трапеза с обязательными вареными яйцами и караваем хлеба.

Во время роста хлебов и перед их колошением в татарских деревнях проводилось общественное жертвоприношение – «корбан» («корбанлык», «шөкрана», «теләк»). У мишарей жертвовали овец, у других групп татар – обычно коров или быков, после чего читался намаз и начиналось угощение. У казанских татар этот обряд бытовал лишь в отдельных деревнях.

С заботой об урожае был связан обряд вызывания дождя – «яңгыр боткасы», «теләк боткасы», «киләмәт боткасы»; во время его проведения после традиционного угощения кашей участники обряда и жители деревни обливали друг друга водой.

Особыми обрядами оформлялся праздник Джиен, который проводился после окончания весенне-полевых работ, а также перед началом сенокоса и жатвы.

Самобытным обрядом являлся «тәкәгә чыгу» («выход на барана», когда резали барана) или «тавыкка чыгу» (курицу) – выход или выезд одной или нескольких семей на природу. Обряд «хозурга чыгу» («сәхрә», «сахрага чыгу») означал выход на природу с чаепитием групп женщин и девушек.

У кряшен бытовал обряд украшения берез – «каен башын бәйләү», приуроченный к православной Троице.

Народных обрядов осенне-зимнего периода меньше, наиболее значительными из них являются обряды, сопровождающие праздник Нардуган.

Кроме того, бытовали традиции взаимных гостеваний, которые, как правило, приурочивались к престольной ярмарке в соседнем русском селе. После ярмарки проводились поочередные застолья под названием «әртилле йөрү» («ходить артельно»).

Особое положение в народных обрядах этого периода занимают так называемые омэ (өмә, обычаи взаимопомощи у татар), «каз өмәсе» («коллективная обработка заколотых гусей»), «тула өмәсе» («коллективное изготовление войлока»), «киндер тукмаклау» («коллективная обработка холстов»).

В советский период в комплекс народных обрядов у татар вошли светские праздники (Новый год, 8 Марта) и коммунистические (одновременно с этим религиозные обряды и праздники стали запрещаться).

В постсоветское время народные обряды сохраняются в основном в сельской местности, переживают трансформацию.

Города Волжской Булгарии

На территории Волжской Булгарии, на основании археологических раскопок, выявлено более 190 городищ и свыше 900 сельских поселений. Наряду с зимними домами, построенными из дерева, у многих булгар, прежде всего скотоводов, имелись летние жилища – юрты. Общественные помещения – мечети, караван-сараи и мавзолеи часто строились из кирпича или камня.

Болгар

В Волжской Булгарии или, как она еще называлась – Волжско-Камская Булгария, в качестве первой столицы был Болгар, располагавшийся недалеко от впадения Камы в Волгу. В русских летописях он именовался как Бряхимов. Это юго-запад Республики Татарстан, а на месте древнего городища находится поселение Болгар – центр Спасского района.

Первое упоминание о городе датируется 920 годом. Очевидной причиной строительства города в этом месте было выгодное расположение, позволяющее контролировать две крупнейшие водные артерии, являющиеся торговыми путями. По этой же причине рядом с городом возник Ага-Базар – важнейший торговый центр как Булгарии, так и место, где встречались торговцы Запада и Востока. Болгар был столицей, пока в XII веке из-за частых набегов ее не перенесли в менее доступный Биляр.

Арабские путешественники описывали город как мусульманский, но с византийскими домами. А Болгар оставался главным торговым и экономическим центром страны до 1236 года, когда его сожгли монголы.

«Развалины ханской усыпальницы и Малый Минарет в Болгарах». Автор Иван Шишкин

«Развалины ханской усыпальницы и Малый Минарет в Болгарах». Автор Иван Шишкин

Биляр

В настоящее время информация о Биляре получена в основном из раскопок на Билярском городище возле села Билярска Алексеевского района. К сожалению, о городе можно судить только по остаткам рвов и валов, множеству мелких бытовых находок, собранных археологами. Никаких зданий не сохранилось.

Биляр относят к крупнейшим городам средних веков цивилизации. В летописях древней Руси он называется великим. А Волжская Булгария могла гордиться своим городом. Ведь его площадь составляла около 800 га, в то время как территория крупнейших городов Европы не превышала 400 га, а главные города Руси помещались в 100 га.

Биляр был популярным центром, куда приезжали представители многих государств. На его территории найдены предметы из Византии, Руси, Скандинавии, Кавказа, Средней Азии, Ближнего Востока.

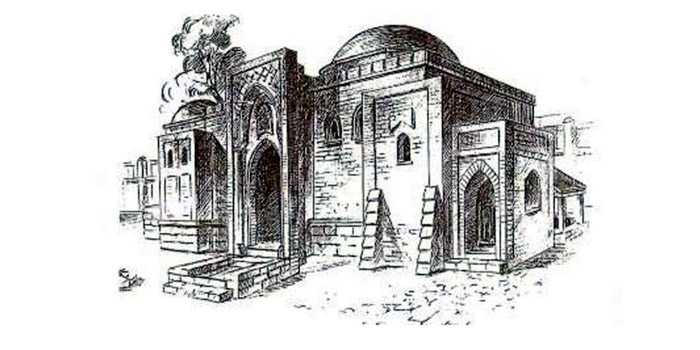

Караван-сарай в Биляре

Караван-сарай в Биляре

Сувар и другие

Другим крупным городом в стране был Сувар. Он был окружен мощными укреплениями с башнями. Арабский ученый, описывая город, сообщал, что в нем жило 10 тысяч человек, была соборная мечеть. В центре было построено двухэтажное здание из кирпича с куполом, удивляя своей красотой. Сувар был разрушен в 1236 году.

У жителей правого берега Волги главным городом был Ошель, разместившийся на площади 80 га. Центром нижнекамских булгар считался город Джукетау, стоявший на Каме. Крупными городами были Кашан и Елабуга.

Казань

Совсем недавно о Казани в Древней Булгарии ничего не было известно. В результате раскопок обнаружено, что на месте Казанского кремля на рубеже X-XI веков находилось военное укрепление, которое вскоре стало одним из международных торговых центров. Здесь обнаружены вещи из многих стран. Особый интерес вызывает чешская монета 929-930 года чеканки. Это свидетельство древнего происхождения города, которое еще требует изучения.

Ссылки[]

- Древнетюркский словарь

- — Тексты и варианты киргизского эпоса «Манас». Исследования. Исторические, лингвистические и философские аспекты эпоса. «Малый эпос» киргизов. Киргизский фольклор. Сказки, предания, обычаи.

Шаблон:Выдающиеся лингвисты: исследователи тюркских языков

|

Выделить Тюркские народы и найти в:

|

|

|

- Страница — краткая статья

- Страница 1 — энциклопедическая статья

- Разное — на страницах: 2 , 3 , 4 , 5

- Прошу вносить вашу информацию в «Тюркские народы 1», чтобы сохранить ее

Характерные черты татарского народа

Каждый народ имеет определенные особенности, которые отличают его от остальных, и татарский не является исключением. Касательно внешнего вида татар, довольно распространено мнение о том, что большинство представителей имеют темные волосы, карие глаза и выраженные скулы.

Но это не всегда верно, так как помимо такого типа внешности встречаются также и полностью противоположные

Очень важно учесть, что крымские, казанские, астраханские и другие татары, являются совершенно разными народами и имеют между собой много отличий

Практически всех представителей данного этноса объединяют такие черты характера, как глубокий патриотизм, трепетное отношение к семье и Родине, трудолюбие. Особенно заметно проявляется именно национальное самосознание, гордость за свое происхождение.

Татары чтят историю своей нации, большинство может похвастаться отличными историческими знаниями. Патриотизм также проявляется в заинтересованности национальными праздниками, обычаями и традициями. Их проносят сквозь поколения и не забывают, тем самым сохраняя свою неповторимую культуру.

В общении с людьми татары проявляют себя как уверенные в себе и своей семье люди, обладающие также развитым чувством собственного достоинства. Иногда они могут быть чересчур настойчивыми и непреклонными, за счет чего без усилий добиваются необходимого.

Особенно важное качество, которым славятся татары – это любовь к работе и высокая трудоспособность. При особенной заинтересованности делом, они могут приложить массу усилий, даже не заметив, как с головой ушли в процесс. Это привлекает работодателей и помогает стремительно развиваться в карьере

Это привлекает работодателей и помогает стремительно развиваться в карьере.

Различия между разновидностями татарского этноса особенно проявляются в их взаимодействии с другими народами. Например, крымские и польско-литовские татары больше склонны к недопониманию и обидчивости.

Они могут быстро решить возникшую проблему, но тем не менее проявляют некоторую агрессию. А представители казанские и сибирские, наоборот, без каких-либо трудностей заводят новые знакомства с людьми из других этносов. Они легко могут развить отношения до более близких, или же наладить профессиональные и рабочие связи.

Чак-чак

Чак-чак — крохотные кусочки сдобного теста, обжаренные в масле и склеенные между собой медовой глазурью, самое известное татарское блюдо.

По мнению большинства этнографов, татары унаследовали рецепт чак-чака от булгар. Для его изготовления нужны только локальные продукты: в нем нет ни сухофруктов (которые везут из Средней Азии), ни специальных пряностей. Только мед, масло, яйца, молоко и мука.

Татарский этнограф Каюм Насыри в XIX веке приводил булгарскую легенду, согласно которой хан заказал придумать к свадьбе сына новое угощение. Но не простое, а праздничное, легкое в приготовлении, непортящееся, вкусное, сытное и такое, чтобы воины могли есть его на ходу. По легенде, блюдо, отвечающее всем условиям, изобрела жена одного пастуха.

Девочки с чак-чаком. Болгарский музей-заповедник, 2017 год

На свадьбе хан наделил чак-чак всевозможными символическими значениями: обилие шариков из теста обозначало многочисленное потомство, которое появится у молодоженов; склеенные между собой кусочки олицетворяли связь между супругами; золотистый цвет блюда — сияние монет; речи супругов должны были быть такими же сладкими, как мед, а форма блюда — горка — была пожеланием того, чтобы дела у молодых шли только вверх.

Возможно, Насыри добавил от себя, но чак-чак прочно вошел именно в свадебную традицию — современная татарская свадьба без него не обходится. Чак-чак играет в ней и роль русского каравая: после обряда бракосочетания молодым выносят чак-чак на полотенце, и они кусают его с двух сторон. У кого во рту окажется больший кусок, тот и будет руководить в доме.

В то время как губадию для свадьбы в разных деревнях могли готовить как в доме невесты, так и в доме жениха, чак-чак всегда делали у невесты. Он считается женским блюдом. Его, как губадию, тоже делили на четыре части, и четверть отправляли родственникам жениха, не присутствовавшим на свадьбе.

Название чак-чак некоторые специалисты возводят к имени персонажа политеистического пантеона древних булгар. Оно произносится как Чагы или Чага, и этот персонаж якобы отвечает за семейный очаг и достаток. Но это неподтвержденная информация — большинство этнографов все-таки склонны считать, что название блюда происходит от сходного по звучанию татарского слова, которое переводится как «чуть» (кусочки теста очень маленькие, чак-чак собран из множества мелких «чуть-чутей»).

Еще более древняя история булгар

А можно ли проследить еще более древнюю историю булгар? По всей вероятности можно. Болгарские ученые допричерноморскую прародину булгар размещают в среднем течении Амударьи к северу от Гиндукуша. Эту страну древние греки называли Бактрией, но местные жители именовали себя «балхар» по названию главного города Бактрии — Балх. Среди отечественных, прежде всего татарских ученых, эта версия не нашла распространения. Потому что принято считать, что древнее население Бактрии говорило на наречии, принадлежащем иранской группе языков. А булгары, по мнению многих ученых, были тюркоязычными.

А зря. Палеоантрополические исследования убедительно доказывают, что средневековые булгары принадлежат брахиокранному европеоидному типу. К этому же типу принадлежат скелеты из могильников междуречья Амударьи и Сырдарьи, которая считается родиной протобулгар. Представители современных памирских народов, говорящие на языках, принадлежащих к иранской языковой группе, тоже являются носителями этого антропологического типа.

И вот еще интересные факты. Согласно результатам палеогенетики волжские булгары были носителями гаплогрупп R1b, N1c, G2. Тут было бы уместно кратко остановиться на объяснении, что такое гаплогруппа. Около двух десятков лет назад ученые научились определять степень родства не только близких друг другу людей, но и целых популяций по геному ДНК. Благодаря одному из таких способов можно отследить своих предков по прямой мужской линии в глубь веков до бесконечности. Естественно, благодаря этому же способу можно и определить родственные друг другу популяции людей. Наука, изучающая это интересное направление, называется этногеномика. Благодаря математическим методам исследования, этногеномика может с той или иной степенью точности определять степень родства разных популяций людей. То есть сколько сотен или тысяч лет назад они имели единого предка и когда разделились.

Группу, имеющую единый признак в геноме для родственной общности людей, называют гаплогруппой. Внутри гаплогруппы идет подразделение на гаплотипы. Разные гаплогруппы появились в разное время путем разделения друг от друга посредством мутации. Им от 10 до 70 и более тысяч лет. У всех народов в составе есть представители разных гаплогрупп. Но есть и такие, которые являются базовыми для людей, живущих на определенной территории.

Например, гаплогруппа N1c, хоть и зародилась несколько десятков тысяч лет назад в Индокитае, на территории России в основном распространена у северных народов и народов угро-финской языковой группы. И не удивительно, что когда были получены анализы палеогеномики останков, найденных в могильниках Салтово-Маяцкой архелогической культуры, которую идентифицируют с Волжскими Булгарами, то среди других были выявлены и останки людей, принадлежащих к этой гаплогруппе. Это говорит о том, что пришедшие с юга булгары активно смешивались с местным угорским населением.

А сами пришлые имели гаплогруппы R1b и G2. Что это за гаплогруппы? К R1b мы еще вернемся, а вот носителями G2 являлись жители междуречья Сырдарьи и Амударьи и севера Афганистана. Как раз то место, где находилась страна Бактрия и где мы и локализуем прародину булгар. Кстати, эта гаплогруппа довольно часто встречается и у кавказских народов. От 30 до 90 процентов у разных этносов. Часть из них, особенно генетически родственные волжским булгарам балкарцы, карачаевцы, аланы-осетины, несомненно, имеют эту гаплогруппу по причине долговременных связей с первыми. Таким образом, новейшие методы исследования, основанные на сопоставлении данных ДНК останков захоронений и современных популяций людей помогают нам установить пути миграций и прародину объекта исследования.

«Бер чынаяк чәйнең кырык ел хәтере бар» («В чашке чая – 40 лет памяти»)

Одним из главных элементов татарского национального застолья является чаепитие. С давних пор татары пьют чай долго — до нескольких часов. Даже есть такая поговорка: «Научилась пить чай — позабыла пряжу». На праздники мы всегда потчуем гостей чаем, он может подаваться даже до основных блюд.

«Ставят на стол каймак, самые густые вареные сливки, малиновую пастилу и жареные тоненькие лепешки», — так говорит о татарской трапезе первый бытописатель татар К. Ф. Фукс, описывая процесс чаепития. Оно вошло в национальный быт в XIX веке, когда самовар стал одним из главных предметов в доме.

Этнограф Николай Воробьев писал, что если семья закладывает или продаёт самовар, это значит, она дошла до полной нищеты и готова лишиться почти самого дорогого.

Как вспоминает мой отец, в татарской деревне в прошлом веке было принято угощать гостей как минимум тремя чашками чая. Когда чаепитие подходило к концу, хозяин дома мог сказать: «Китер, тагын ясыйм» («Давай сделаю ещё»), а гость ответить: «Юк, рәхмәт, бишне эчтем» («Нет, спасибо, я уже выпил пять чашек»), то есть насытился. Чтобы показать хозяину своё насыщение, гость также мог перевернуть блюдечко вверх дном и положить на него ложку.

К чаю подаются разные угощения: и чак-чак, и баурсак, и кош теле, и многое другое. Во всех татарских деревнях принято пить чай с молоком, вместе с приготовленным в печи хлебом, намазанным маслом или сметаной (каймаком) и мёдом. Зимой обычно пьют чай с душицей, зверобоем или другими местными травами. В детские годы я часто ходила к бабушке и дедушке, и они всегда угощали меня сладким чаем. Мы пили его с молоком, на столе были конфеты и печенье, бал-май (мёд с маслом, старинное татарское угощение), а также молочные продукты: каймак и корт (варёный творог). Помню, за чаепитием мы говорили на татарском языке, я наливала горячий чай в блюдечко, чтобы остыл, и пила его громко, прихлёбывая.

К чаю часто подают домашнее печенье. Мама вспоминает, что их ей готовила ещё моя бабушка — Миңнегөл әби. Мы до сих пор используем форму для выпечки, которая досталась от неё.

Рецепт домашнего печенья

Форма для печенья

На 6 персон

Время приготовления: 30 мин.

Ожидание: 2-3 мин.

Ингредиенты:

Тесто:

Сливочное масло — 200 г

Яйца — 6 шт.

Сахар — 50-70 г

Соль — по вкусу

Чайная сода или разрыхлитель теста — 2-3 г

Мак, кунжут, ванильный сахар, корица — по вкусу

Размягчить 200 г сливочного масла при комнатной температуре, добавить 6 яиц и сахар, соль по вкусу, на кончике чайной ложки чайную соду или разрыхлитель теста — всё перемешать. В полученную смесь можно добавить мак, кунжут, ванильный сахар, корицу по вкусу. Залить в формочку и готовить на медленном огне две-три минуты.